色覚検査は、まず問診票や視力検査から、先天性か後天性かを探る所から始まります。

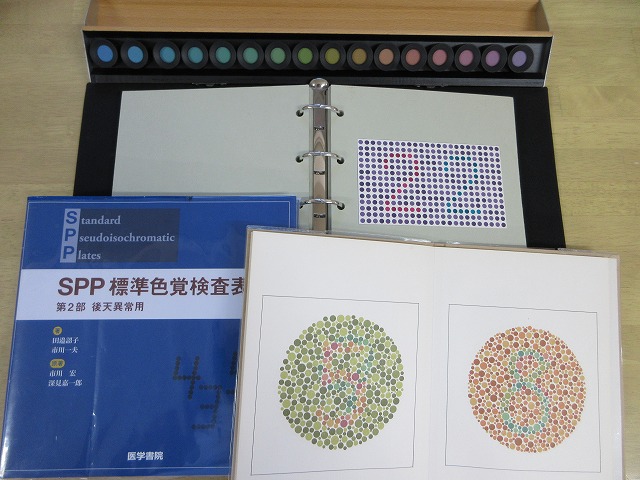

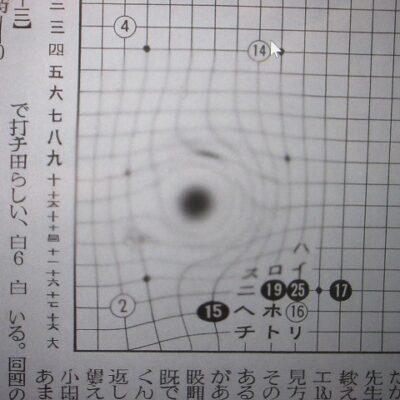

先天性の場合は、まず、「赤と緑の見分けがしにくい色で点描写された数字」を読む仮性同色表を両目で見てもらい検査します。後天性はどちらの目にどのくらいの異常が出ているのかを検査するために片眼ずつ、後天色覚異常検査用の「青と黄色の見分けにくい数字」と「赤と緑のの見分けにくい数字」の書かれた仮性同色表で検査します。この検査は色覚異常の可能性が有るか無いかがわかります。

次にパネルD-15という青から徐々に青緑、緑、黄緑、黄、橙、赤、赤紫、紫と変化していく色パネルを並べていく検査を行います。この検査では異常の程度が強度か中等度以下かの2つに分類することが出来ます。

「選択の廟」色覚の話で書いた職業適性テストの診断を出すためにはアノマロスコープという機器で類型[赤錐体の異常は1型、緑錐体の異常は2型、青錐体の異常は3型]と程度[1色覚、2色覚、異常3色覚]の分類を行う必要があります。前回色覚の話2でも書きましたが、赤錐体または緑錐体が欠けているか、それとも機能が低下しているのかを診断するにはこのアノマロスコープで詳しく検査する必要があり、そのためにこの機器を置いてある大きな病院で診断のための検査を行ってもらいます。この検査は色覚の話2の光の3原則の話で触れましたが、緑の光と赤の光を合わせると黄色ができる性質を使い、単色の黄色と赤と緑の混色の黄色の色味が同じに感じる地点を測定する検査です。

先天性色覚異常は程度と、異常のある錐体の種類によって分類されます。

先ほどアノマルスコープの説明でも書きましたが、程度は1色覚、2色覚、異常3色覚に分かれます。

[1色覚]は2種類あります。「桿体1色覚」は錐体細胞がすべて働かず、桿体細胞細胞だけが働きます。そのため色を判別することはできません、視力も通常0.1以下と低視力です。「錐体1色覚」は錐体の中の1つと桿体細胞が働きます。錐体1色覚はまれで、ほとんどが青錐体1色覚です。

[2色覚]は3種類の錐体のうち1つが欠けているもので、錐体2種類と桿体細胞が働きます。(かつて色盲と呼ばれていました)

[異常3色覚]は錐体3種類すべて働いているが、いずれかの錐体の機能が低下している状態です。(かつて色弱と呼ばれていました)

赤錐体の異常は1型、緑錐体の異常は2型、青錐体の異常は3型と分類されています。3型色覚は1万~5万人に1人という割合で非常にまれで、詳細はいまだにわかっていません。

2型色覚(緑錐体の異常)は、1型色覚(赤錐体の異常)の3倍の割合で起こり、1型色覚の約40%は異常の程度も強度となっています。