私たちの体の中では必要に応じて新しい血管が作られることがあります。この反応を血管新生と言い、それによってできた血管を「新生血管」と言います。

新生血管は血流が悪くなって酸素や栄養が足りなくなった部分を助けるために、体が自分の力で新しい血管を作る仕組みです。

言い換えれば「苦しくなった組織を助けるための応急処置」という感じでしょうか。

例えば、ケガをして傷口がふさがるときは、その部分に新しい血管がどんどん伸びていき酸素と栄養を届けキズの修復を助けます。これは新生血管が「よい働き」をしてくれる例です。また、心臓の血管が細くなった人では周囲に細い血管が新しく作られることで血流の通り道を補ってくれることもあります。つまり、体全体から見れば、新生血管は命を守るための重要な働きを担っているのです。

では、どんなメカニズムで新生血管が出来るのか、簡単に説明したいと思います。

次回「硝子体注射を続ける意味って」で、硝子体注射について以前に書いたブログ内容より少し詳しく書く予定で、その時に出てくる「VEGF」というワードを今回説明しておきたいと思います。

体の組織は血液から送られてくる酸素が足りなくなると「もっと血液を送って!!酸素が足りないよ!!」という信号を出します。このとき働くのが「VEGF(血管内皮増殖因子)」という物質です。

VEGF(血管内皮増殖因子)は細胞が酸素不足(低酸素状態)になると分泌され、周囲の血管に「新しい血管の枝を出しなさい」と命令をします。こうして毛細血管が少しずつ伸びていき、酸素が足りなかった部分に血液が届くようになるのです。この仕組み自体はとても自然で、体の修復や回復にかかせません。

しかし、目の中のように繊細で狭い空間でこの反応が起こると、様々なトラブルの原因になってしまうのです。目の奥にはカメラのフィルムの役割をする「網膜」という神経の膜があり、すでに機密に整った血管のネットワークが存在し、必要な酸素を必要な場所にきちんと送れるようになっています。

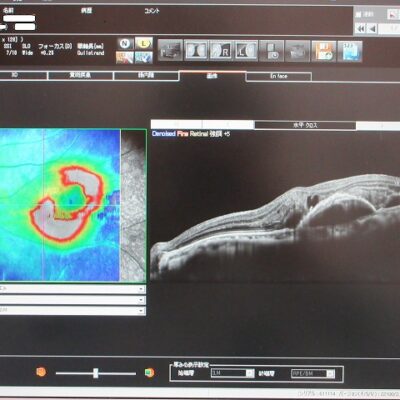

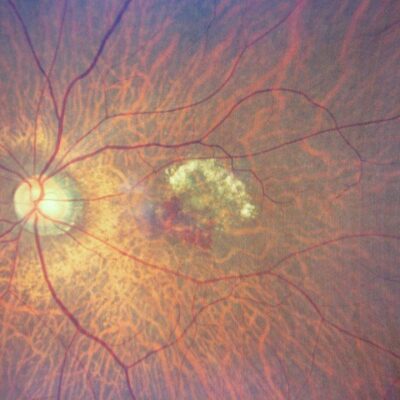

ところが、糖尿病や高血圧・動脈硬化などによる血管の詰まりによって血流が悪くなったり、加齢性変化によって網膜が酸素不足になります。するとVEGFがたくさん分泌され網膜やその下の脈絡膜の血管から新しい血管が伸びてきます。問題はこの新しい血管が非常にもろくて破れやすいことです。新しくできた血管は壁の構造が不完全で、ちょっとした刺激で出血したり、血液の成分が漏れ出して網膜が浮腫んでしまうことがあります。

その結果、視力が低下したり、ゆがんで見えるようになったりします。さらに、新生血管の周囲には「線維組織」と呼ばれる膜のような組織が一緒に出来ることがあります。これが収縮して網膜を引っ張ると「牽引性網膜剥離」という状態になり重度の視力障害を引き起こしてしまう事もあります。

どんな目の疾患で「新生血管」が出来るのか代表的なものをいくつかあげると

*【糖尿病網膜症】高血糖の状態が続くことで、網膜の毛細血管が痛み、閉塞して酸素が届かなくなります。その結果、出血やむくみを起こし、悪化すると新生血管が出来てきて、更には硝子体出血や網膜剥離など起こすことがあります。

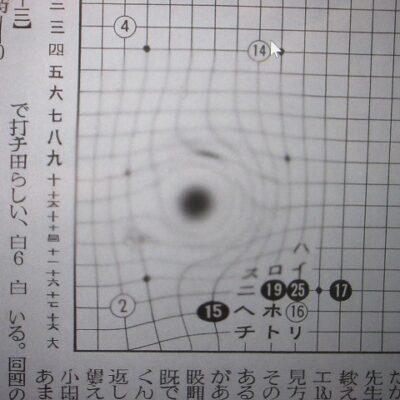

*【加齢性黄斑変性】網膜の中心にある黄斑の下に、脈絡膜から新生血管が伸びてき。新生血管から血液や水分が漏れると物がゆがんで見えたり、中心が黒く見えたりします。そして、進行すると網膜が傷んできて、視力低下を引き起こします。

*【網膜静脈閉塞症】網膜の静脈が詰まって、出血を起こし血の流れが止まると、その周囲が酸素不足になり新生血管が生じることがます。そのときに虹彩(黒目)や隅角(目の前方)にも血管が伸びていき「血管新生緑内障」をおこすこともあります。

このように、「新生血管」は様々な目の病気の「共通の悪役」と言えるのです。