「まっすぐな線がゆがんでみえる」「新聞の文字がにじんで見えにくい」「見たいところが暗くぼやける」こんな症状があったら、それは加齢黄斑変性症かもしれません。

この病気は、特に50歳以上の方に多く、物を見る中心がだんだん見えにくくなる目の病気です。最近では高齢化とともに患者さんも増えてきています。

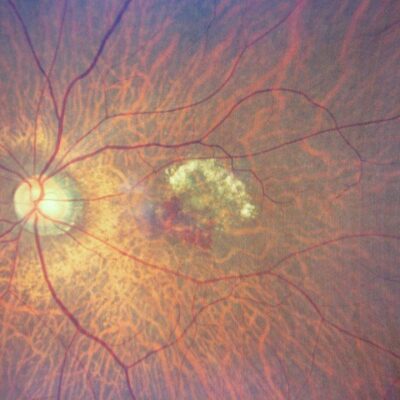

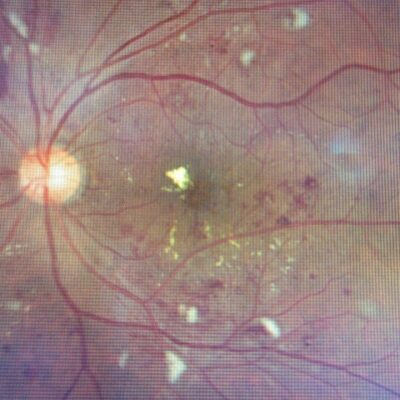

「黄斑」については何度も説明してきたので、今までの院長ブログを読んできた方は知っていると思いますが、目の奥にある「網膜」の中心にある、とても、とても大事な部分です。私たちが文字を見たり、ひとの顔を見分けたりするときに使っています。

その大事な黄斑が傷んでしまうと「見たいところ」が見えなくなってしまいます。

では加齢黄斑変性症とはどんな病気なのでしょうか?

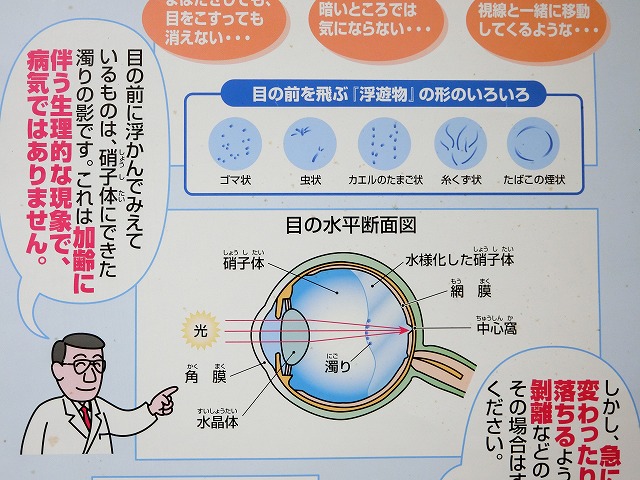

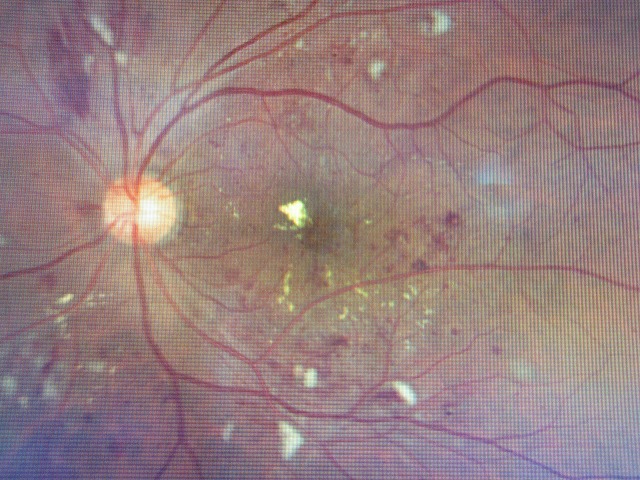

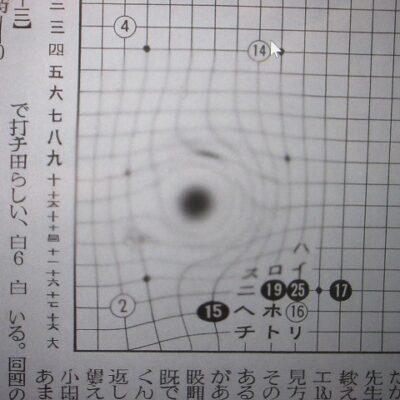

加齢とともに、見るために一番大事な「黄斑」がダメージをうけて変形し、正常に働けなくなる病気です。特に中心部が見えなくなるのが特徴で、視界の中心に黒いシミが見えたり、歪んで見えたりすることがあります。東京タワーがぐにゃぐにゃっと曲がったイメージ写真をどこかで目にしたことがありませんか?

加齢黄斑変性症には大きく分けて「萎縮型」と「新生血管型」の2つのタイプがあります。(2024年新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドラインにより、2008年のガイドラインでは萎縮型と滲出型と分類されていたものが、新生血管があるにもかかわらず、滲出しないものもあることから滲出型から新生血管型と変更されました)

*萎縮型・・穏やかに進行するタイプ

・黄斑が少しずつ、すり減るようにダメージを受けるタイプ

・症状はゆっくり進みますが、治療が難しいのが特徴です

*新生血管型・・急に見えにくくなるタイプ

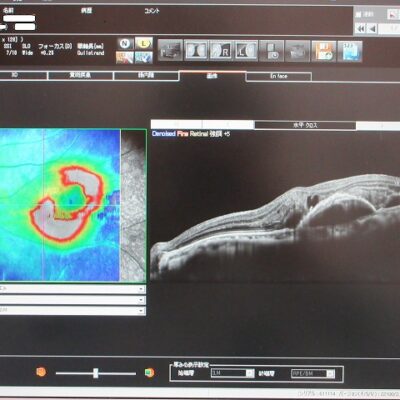

・眼の奥に、新しい血管(新生血管)ができ、新生血管から出血したり、水漏れがおきます

・急に視力が落ちたり、線がゆがんだりします

・治療により進行を遅らせることができます

加齢が原因だとしても、加齢性黄斑変性になる人もいればならない人もいます。加齢以外にもリスクはあるのでしょうか?大きな危険因子としては「タバコ」があります。他には偏った食生活、家族に加齢黄斑変性症の人がいること、その他には紫外線の影響などが考えられます。(50歳以上の疾患とされていたものが、今回のガイドラインから外されました。実際50歳以下で発症される方がいます。加齢と名称が付くとシニアの疾患と思うかもしれませんが、働き盛りの世代もかかる疾患です)

治療法は、特に新生血管型に対しては、抗VEGF薬という注射治療が行われます。これは厄介者の新生血管の成長を抑える薬を目の中に注射します。以前硝子体注射の説明をしたブログでも書きましたが、麻酔の目薬を使うので痛みはほとんどかんじません。この治療で、進行をとめたり、少し視力が回復することもあります。残念ながら、この治療は進行を止めたり進行を遅らせることが目的なので、視力が劇的に戻ることはできません。そういった意味でも、早く見つけて早く治療を始めれば、見える力を保てる可能性が高くなります。

萎縮型については現在まで積極的な治療方法はなかったのですが、アイザベイという萎縮の進行を抑制する薬が2025年9月に、患者数が少ない疾患等を対象とする「医薬品の条件付き承認制度」の元、製造販売が承認され近いうちに硝子体注射で萎縮の進行抑制が行えるようになりました。(萎縮型は人種により罹患率が違い、欧米人に多く日本人は非常に少ないことが知られています)

「見たいところがゆがむ」「まぶしくて見えづらい」「中心が見えにくい」など、少しでも気になる症状があれば、すぐに眼科を受診することをお勧めします。

加齢性黄斑変性症は、年齢と共に誰でも起こりうる病気です。

しかし、早めに気づいて、しっかり治療をすれば今ある視力を保つことが可能な病気です。

「目」は一生ものです。

少しでも、「いつもと違う」そう感じたら、遠慮なく相談して下さい。次回は、厄介者の「新生血管」ってどんなものなのか書いてみたいと思います。