厚生労働省が作った電子処方箋のポスターにもなったアニメ「薬屋のひとりごと」の31話の「選択の廟」をみたスタッフから話を聞き、私も見てみました。なかなか興味深い内容です。今回は色覚について書いてみたいと思います。少々長文になりました。少しの時間お付き合いください。

ネタバレになるのでこれからアニメを見たいという方は見た後に読んでください。

これは架空の中華風帝国の話で、31話は、その昔、尊い血筋の女性が遠くから来て、最初の皇帝となる天の子を宿し、その王母は月のない夜を見通せる目を持っていた。という建国の話を学んでいるところから始まります。この地を治めるもの(皇帝)は「選択の廟」を通り抜けなければいけなく、正しい道を治めた者だけがこの地を治めることが出来る。もし、すべての皇子が通り受けることが出来ない場合は、妃にその能力があれば時期皇帝になることが出来る。と尊い血筋の王母が決めていたのです。

現帝は兄たちが病気で亡くなり、「選択の廟」を通らず帝になっています。その帝はかつてチャレンジした時は通り抜けられなかった経緯があり、再度、主人公たちを供にチャレンジします。

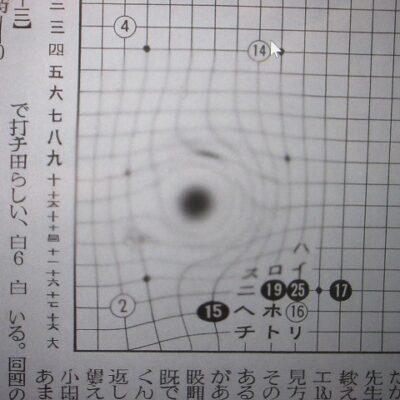

まず、青・赤・緑、3つの扉がある部屋で【赤き扉を通るべからず】の指示が書かれていました。前回は緑を選びダメだったからと今回は青を選択し進みます。次の部屋は、緑・茶・水色、の扉【茶の扉を通るべからず】緑を選択、そして次々と扉を選択していきます。最後の部屋では、青・紫・黄の扉【青き扉を通るべからず】黄を選びますが、今回も【王の子よ、だが王母の子ではない】と書いてある部屋にたどりついてしまいます。

次に、主人公の薬師の猫猫(マオマオ)が赤と緑の識別が苦手な少数色覚特性の人が選ぶとしたらと想定して3つの扉から選択していきます。最初の部屋、青・赤・緑、赤の扉は選んではいけないとしたら、赤と緑の色の識別が苦手なので、確実に見える色、青を選ぶ。次の緑・茶・水色、では茶を選んではいけないが茶と緑の区別が苦手なので、確実な水色を選ぶ。そして選択の部屋は続き、最後の部屋では白・紫・緑のうちから【汝、赤い扉を選べ】とある。そもそも赤と緑の色の識別が苦手な人を探したいのに、赤を選べとは・・・難問の上に赤の扉がない、白と紫は色として認識できるので、それ以外の扉の緑を選びます。ついに、猫猫は次期皇帝として宣言できる場所にたどり着くことが出来ました。

これは色の見え方の特性として、生まれながらに多数の人の見え方とは少し違う色の見分け方をする色覚特性を持つ人がいる話で、その特性は母親から受け継ぎます。つまり王母は自分と同じ遺伝子の特性を持つものだけをこれからのこの国を治めるものとして認める決まりを作ったのです。妃が何人もいれば、王の子ではあっても持つ遺伝子は違います。王母はこの先も自分と同じ遺伝子を持つ近しい一族を妃に迎え続けることを目指したのかもしれません。

色覚特性の中でも生まれつき赤と緑の見分け方が苦手な特性の割合が多く、例えば赤と緑、茶色と緑や灰色、ピンクと灰色、黄緑とオレンジ、青と紫など色を見比べた時見分けにくかったり、色名としての識別が出来なかったりと特性の程度も様々です。

この生まれつき赤と緑の見分けがつきにくい特性をもつ割合は日本人男性では5%日本人女性は0.2%で、女性より男性の割合が多くなります。人種により白色人種は約8%、黄色人種は約5%と黒色人種は約1%で人種によっても違います。男性が多い理由はX染色体にこの色覚特性が規定することにあります。特性を持つⓍ染色体を母親から男子が受け継ぐとⓧYとなり色覚特性が発現します。X染色体を2つもつ女性はⓧXとなり特性は持ちますが正常なXが働き色覚特性が発現しない保因者となります。アニメで特性を持つ妃とありますが、女性が少数色覚特性を持つには、色覚特性を持つ父親と保因者の母親から生まれた場合50%の確率、もしくは両親ともに色覚特性を持つ場合のみで、特性を持つ妃を捜すのは簡単ではないことを意味します。

色覚検査は2002年までは小学4年生の全員に行ってきましたが「差別」に当たるとして、学校保健法が改正され必須項目ではなくなりました。2007年からは過去に色盲、色弱という言葉で表していた言葉も否定的だという事で色覚異常という言葉に直されました。その後、2014年に一部改正があり学校側が学校医や教育委員会と連携の上、希望者への色覚検査の実施が適切に対応するように望まれる。とされました。

先日学校医をしている所沢市の小学校で色覚検査の実施をどのように行っているか尋ねたところ、この小学校では小学1年生の時に希望者に行っているとのことでした。

色覚異常の方には適さない職業があります。なりたい職業のために頑張って努力をしても、職業適性テストで希望の職業に付けないことがあります。親族に特性を持つ方がいる場合や、お絵かきの時の様子などで、もしかしたら、と感じるときは将来の職業選択の幅を広げるために色覚検査を受けることを勧めます。

2023年の大学入試共通テストの生物の大問2でヒトと同じように色覚多型のノドジロオキマキザルの色覚が生体に関与している可能性を問う問題が出されています。

3色覚型と2色覚型が森で赤や緑の果実や昆虫を捕食出来る確率において、実は果樹については3色覚型が有利と思われていたがそれほど差がなく、昆虫も明るいところでの捕食は差が出なかった。しかし、暗いところでは圧倒的に昆虫の捕食率が2色覚型が高くなっています。

2色覚型は色を感じにくい反面、形態覚が優れているので暗いところで隠れている昆虫も探し出せるます。つまり、色覚の進化においては3色覚型のみの世界ではなく2色覚型も混じっている色覚多型の世界のほうが進化していると考えられます。

このアニメのセリフに、「日常生活に困難な性質を持っていながら、こうして今もあるという事は、他に優れた形質を受け継いでいる場合が多い」とありました。日常生活に困難かというと、本当は軽度や中度の場合日常生活に支障はほとんどありません。色の変換フィルターなどで色覚特性を持った方の見え方を体験することが出来ますが、この見え方は重度の見え方で、実際はもっと色彩豊かな世界を見ています。職業適性検査で初めて色覚特性があることを知る場合があるように、慣れなどで日常生活で不便を感じないことの方が多いのです。